Cet article Entreprise Larbaletier, concepteur-fabricant français au service de notre jardin est apparu en premier sur Amenager ma Maison

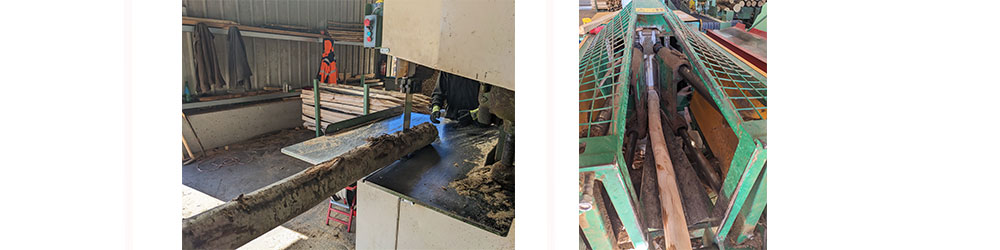

Découvrez l'univers verdoyant de Larbaletier, une entreprise française qui a fleuri en 1976 à Fontaine-les-Grés, dans l'Aube. Spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements horticoles, Larbaletier excelle dans l'art de travailler l'aluminium.

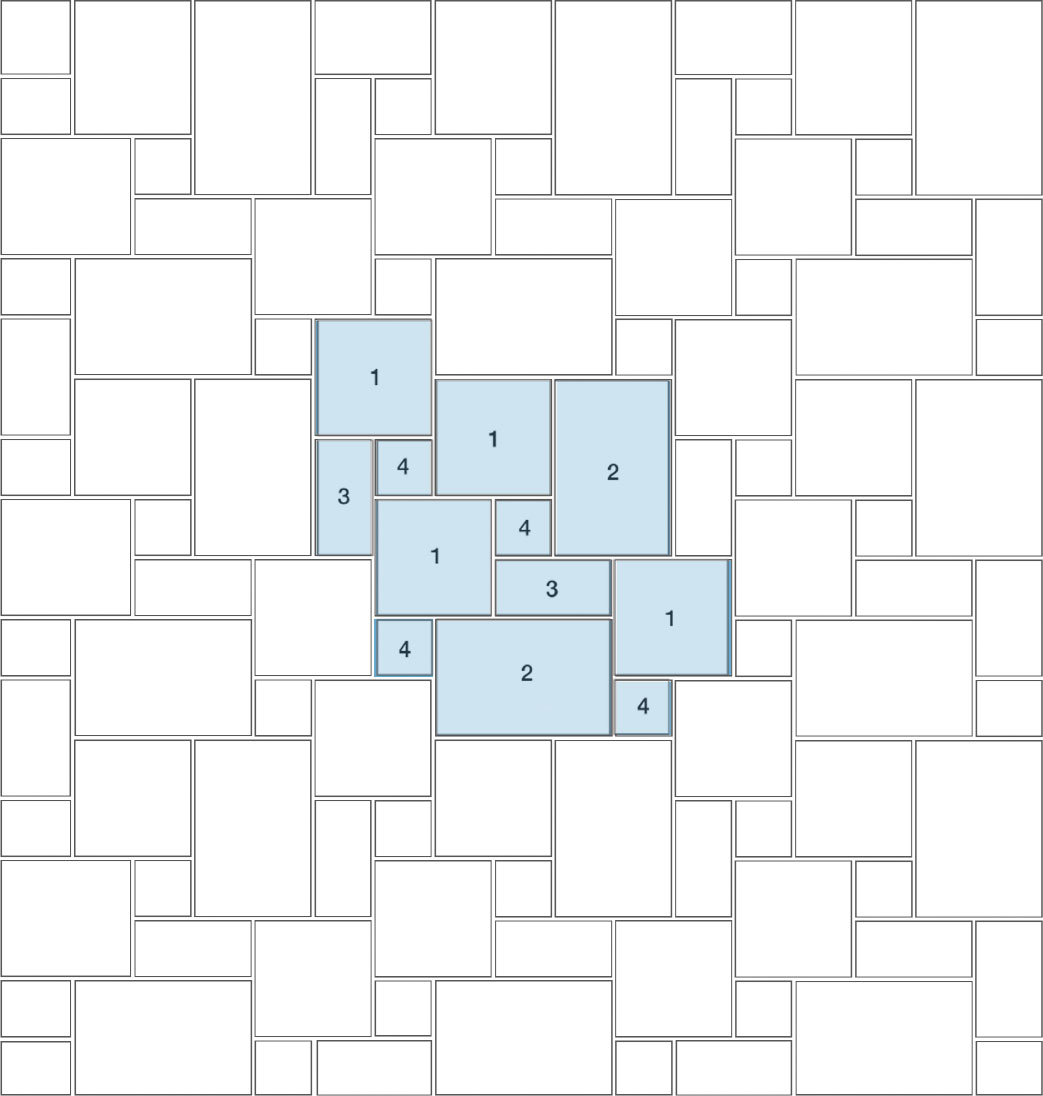

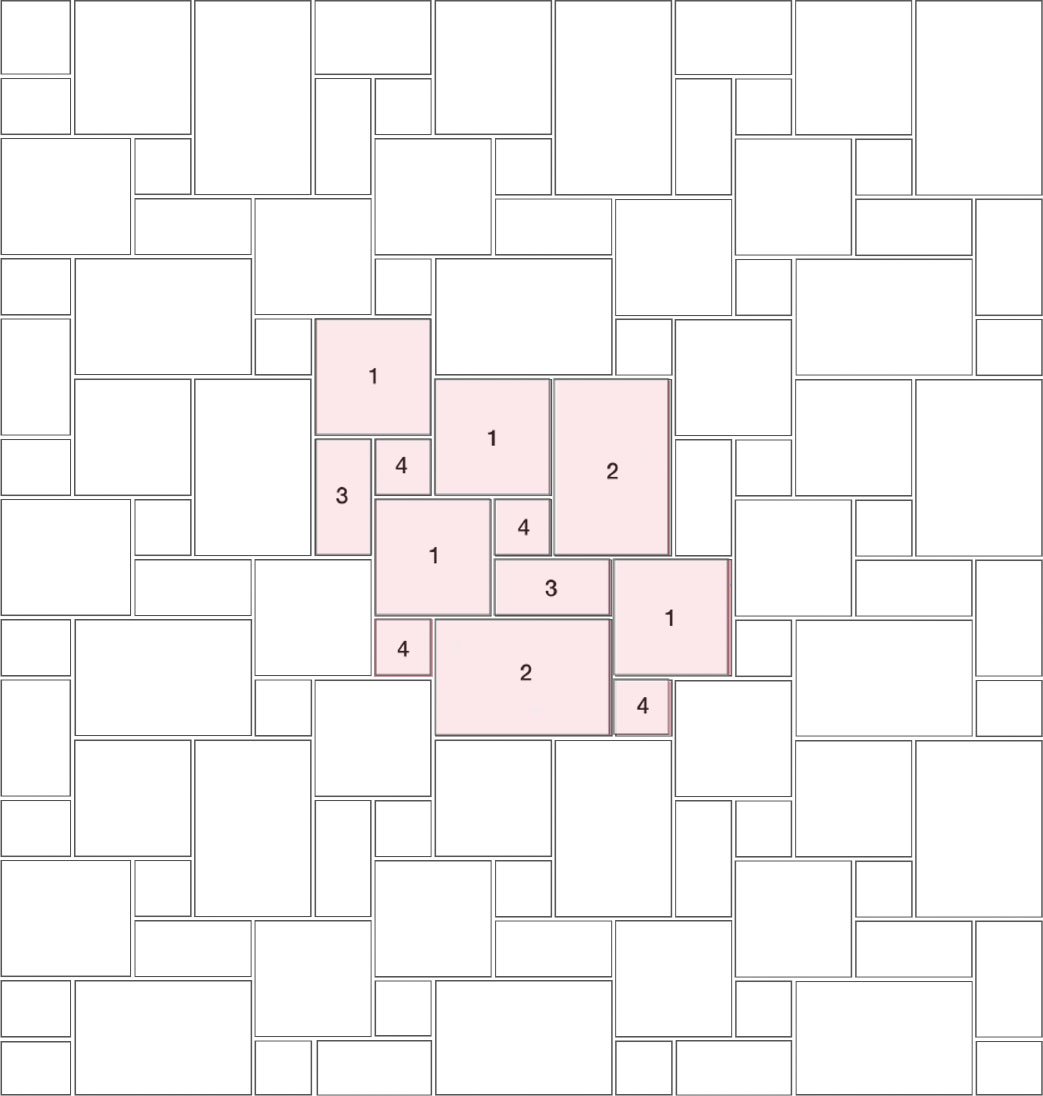

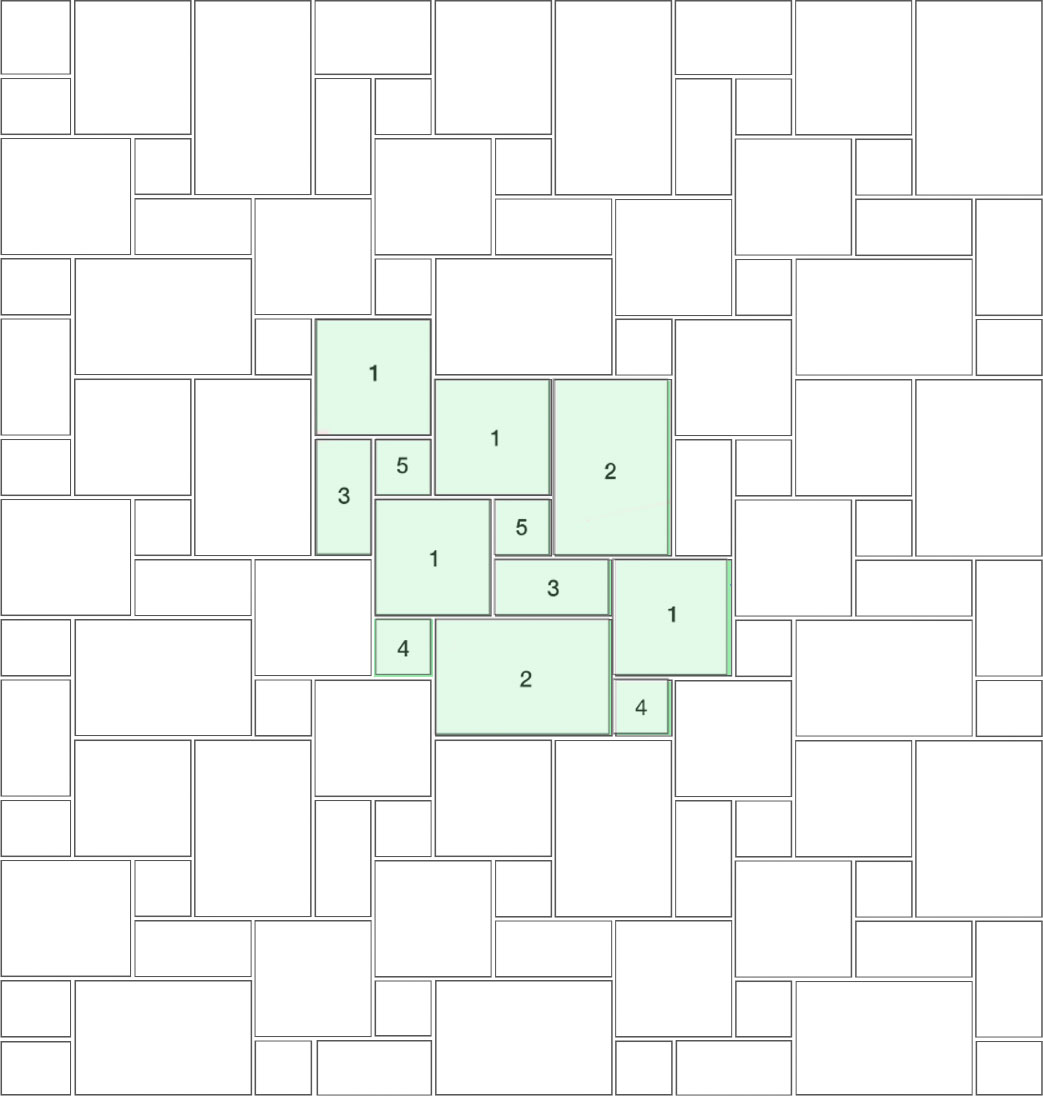

À travers les décennies, Larbaletier a cultivé une réputation d'excellence et de durabilité pour ses produits. Ainsi, elle est devenue le leader français incontesté, fournissant tant aux professionnels qu'aux grandes enseignes de distribution végétale et alimentaire. Mais son expertise ne s'arrête pas là ; elle s'étend également à l'aménagement extérieur et urbain, avec des créations aussi variées que des bacs à fleurs, des poubelles, des composteurs, et du mobilier d'extérieur.

Depuis 2010, Larbaletier a élargi son champ d'action en se lançant dans le recyclage, en fabriquant des dispositifs de collecte et des éco-boutiques. Ces dispositifs, présents dans les grandes surfaces et collectivités, facilitent le recyclage des bouteilles en plastique et des petits appareils électroniques.

Dans un souci de responsabilité sociétale et environnementale, Larbaletier a franchi une nouvelle étape en 2023, en lançant une gamme de mobilier de jardin (comme des jardinières ou des composteurs) conçu à partir de déchets plastiques français. Cette initiative vise à valoriser les matériaux recyclés en offrant au public des aménagements extérieurs à la fois esthétiques et respectueux de l'environnement.

La collaboration entre Larbaletier et Aménager ma Maison s'est établie comme une évidence. Dès nos premiers échanges, il semblait clair que nos deux entreprises partageaient des valeurs communes : l'engagement dans la promotion de la fabrication française, le souci de la qualité des produits et de l'innovation. Cette convergence de valeurs a créé une connexion instantanée, renforcée par notre volonté mutuelle de proposer des solutions durables et esthétiques pour les espaces extérieurs. Nous sommes heureux de vous offrir des produits qui allient fonctionnalité, élégance et respect de l'environnement.

Alors que le compostage est obligatoire pour les ménages et les collectivités depuis le 1er janvier 2024, il nous semblait important, chez Aménager-ma-Maison, de vous proposer le composteur conçu par l’entreprise Larbaletier. Quoi de plus évident que de recycler une partie de nos déchets à l’aide d’un composteur composé à 77% de matière recyclée et 100% recyclable.

flux RSS

flux RSS